前言

十九年读书生涯已近尾声,不知不觉间已经走了很远了,从乡镇小学到现在211硕士毕业,偶尔回望过去,只觉得侥幸能苟延残喘到现在。 想来无论如何也不会有下一次毕业了,正值硕士毕业在即,不妨留下点所思所感用以回忆。

考研

2021年9月,彼时刚打完比赛不久,还在不大积极地准备考研,日日图书馆枯坐,但也没有好好准备。

印象中到9月也没看完任何一门科目,嘴上说着想跨考计算机,其实也知道按照当时的那种进度真考了408肯定也是死路一条。

备考阶段我连哪个学校都没想好,更没想好为什么要读研究生,只是别人这样做了我就这样做而已。

当时也没这么想继续读研,反而是在原地迷茫,不知道该工作还是该继续读书。

备考阶段我连哪个学校都没想好,更没想好为什么要读研究生,只是别人这样做了我就这样做而已。

当时也没这么想继续读研,反而是在原地迷茫,不知道该工作还是该继续读书。

其实想想如果能更早的规划也不至于如此被动,无论是考研还是工作都应该更早确定。 别人要么考研要么工作,我还做比赛,结果比赛也g了,现在想想完全是脑残行为,摇摆不定只会害了自己。

保研

学校的保研加分政策限制只能基于绩点排名前进4名,但估算了下自己的绩点、排名和名额,即使有加分项也深感保研无望。 我一向悲观,预估一件事没有希望后就会彻底躺平,连申请表都不想交上去,想着全力梭哈考研,好歹都会有书读。

但感恩前女友没有放弃,不断push我提交了申请表,还帮我算我自己都懒得看一眼的权重计算公式让我提高信心。 印象中那段时间还在冷战,微信都删了,居然还发短信给我,虽然忘了她当时说了啥,但好像是鼓励的话,再次感恩。 结果的确让人惊喜,前面的同学或走其他升学计划、或放弃保研,正好让我踩到了末尾,侥幸拿到了保研资格。 其实还得再感恩她一次,如果不是每天在图书馆约会,或许我的绩点会更烂。

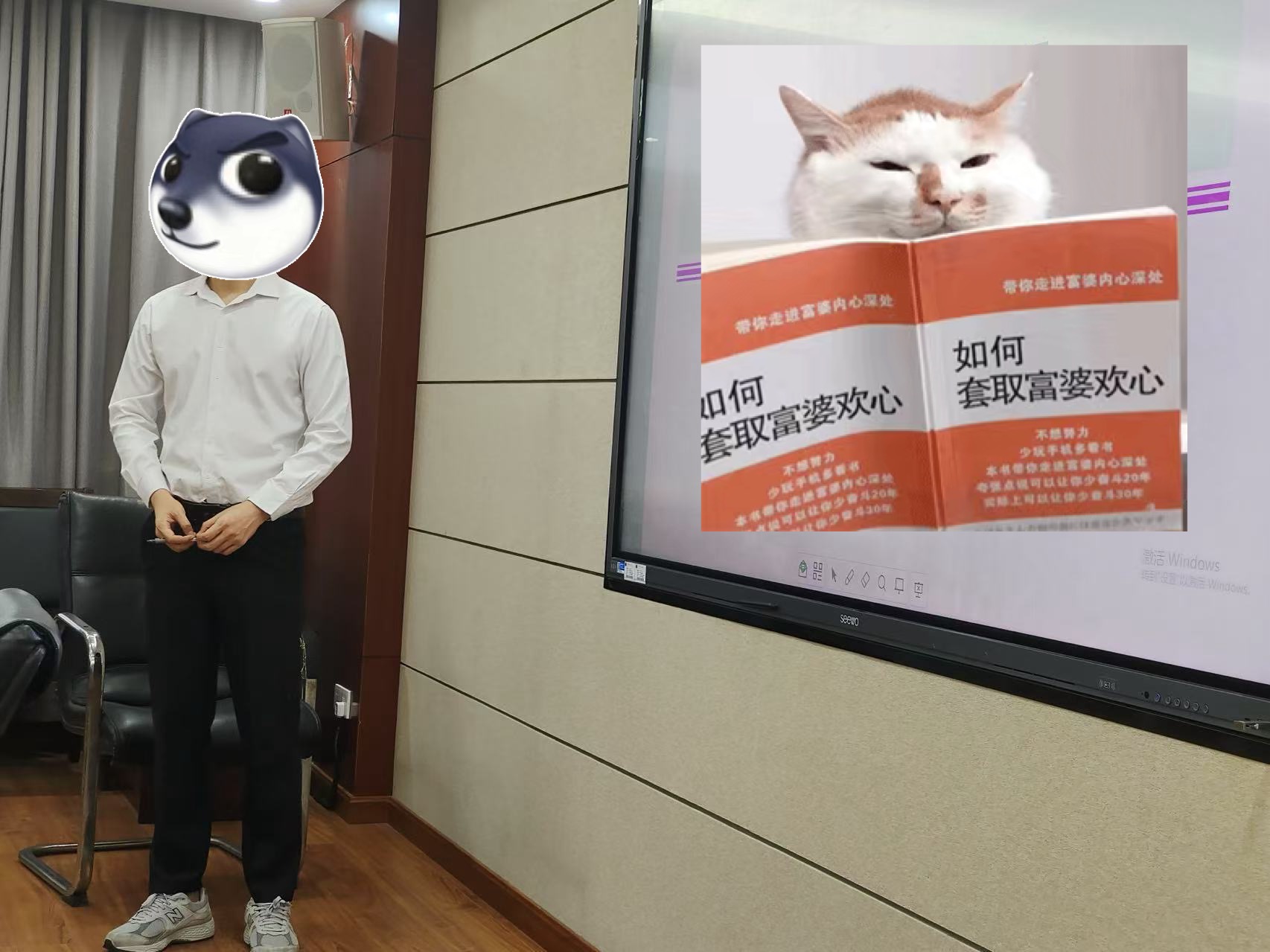

翻看过去的推特,突然想起当时另外一个同学确定保研后甚至想卖考研资料给我。(低情商😭,我保上了都是送给室友的)

翻看过去的推特,突然想起当时另外一个同学确定保研后甚至想卖考研资料给我。(低情商😭,我保上了都是送给室友的)

侥幸拿到名额也只是后来痛苦的开端,但起初的那几个月的确是我人生中最舒适的阶段之一。 室友为了给我安利游戏送了我泰拉瑞亚,以前从没想过一个游戏能有如此好玩,于是和室友一起疯狂开黑。 后来室友也弃坑了,我还是一个人探索游戏里的世界,如此每天坐在电脑前12个小时,不断攻克BOSS,体验不同的职业和模组,偶尔和俩一同保研的朋友出门逛逛,随处探探店,江滩吹吹风,只觉得人生快乐莫过于此了。

我永远怀念这一段时光。

小小里程碑

至此就完成了本科的生活,本科过的痛并快乐着,被毒打过很多次,但我想这其中经历了很多有趣的事情。 回顾本科这几年,最让我痛恨的就是早操,不知道是哪个老登一拍脑门想出来的,每天大清早起床简直是反人类,除了吃个早饭给食堂送点钱实在是没有其他意义了。 相比之下,八人间上下床反而可以忍受,好歹碰到的室友磨合后都还不错。

早期像只没开智的猴子一样得过且过,侥幸大二一些课程考的尚可,因此被俩同学z和l邀请打比赛。 但我当时没有什么电赛技能,也不会包装自己,参加比赛的面试自然是没有通过,还好他们俩给老师求情,给了我一个机会。 那时才知道原来事情还能这么干,还是得主动出击。 从他们身上我学到了很多品质,与z臭味相投,至今仍有联系,希望还能保持更久。 不得不提他教我机场,让我打开新世界的大门,哥们招数和执行力都让人叹为观止。 虽然因为一些弯弯绕绕还是和他们各自走上不同的道路,但着实还是感恩的,如果不是他们拉我打比赛,我或许会过得虚度光阴。 偶尔想想,那天才是真正的转折点。

抛开功利,做比赛的体验还是非常美妙的,无论是前期准备,还是真正打比赛,都能锻炼解决问题的能力,哪怕失败也可以接受。

但开心不是比什么都重要的,事情也没有这么纯粹,那时候大家想拿个国奖证明自己的欲望达到了巅峰,最终就导致很多次几乎让人心态爆炸,但也只能向内归因是自己的准备不够,结果总是差一点。

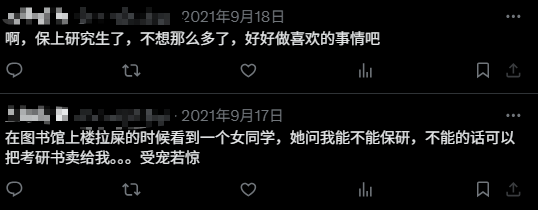

好在数学建模和电赛打的多了也算圆满了,如图所示。

导师与矿山

本科学的一直是嵌入式相关,写的代码要与底层的硬件做交互,见识到了很多奇怪的bug和电容鞭炮的威力,而且每次焊电路闻着锡烟都感觉头昏脑胀,十分害怕英年早逝。 依照学长学姐们的升学出路,嵌入式读研能转的要么搞CV、要么就是更无聊的仪器,炼丹和调试恶心的电路相比之下,单纯敲码/冰镇可乐更痛快。 综合决定彻底转行纯软,于是在本校选了一个计算机学院跳槽过来的名声在外的导师。

拿到名额的第二天就发去了邮件,实际上舔的更早,可惜当初不确定能否保研,于是就没了下文,朋友们都戏称我舔狗,的确具备舔狗天赋。

导师看到邮件后让我速速前往他的办公室沟通,没想到走上来就给我画了一张大饼,说项目组课题丰富,选择自由,但他更推荐智慧矿山,正好有个子系统没人做,不如小伙子你来做吧。

对于课题我也没什么选择依据,只能不断点头连连称是,稀里糊涂地接手了相伴四年的课题,当时也已经隐隐有了不妙的预感,毕竟名字里面带智慧的东西一般都不怎么样。

当然最终还是不出意料顺利地进入了课题组(项目组),本科三年彻底结束,提前一年开始痛苦的四年牛马生涯。 从为人上来看,导师称得上是个好人,不抢一作,也不怎么PUA,实验室打卡也相当弹性,唯一的缺点就是不太懂得平衡自己与手下学生的诉求,一味想做成项目导致所有人都很痛苦。

研0的时候就被导师要求用实验室自研C++框架写一个优化算法作为本科毕业设计,但不巧的是我既不了解框架也不懂优化算法,更痛苦的是框架没有文档,只能通过不断调试的方式了解框架。 现在想想反而觉得有意思,原以为复杂的东西仔细看看也没有想象那么难,这段经历很大程度上帮助我建立了信心,毕竟之前做的东西大多不成体系,写再多拿一个main就开跑的例子于自己无益。

印象中那一阵每天都跟朋友抱怨,周周既要开会,又要汇报,还得挨骂,我一个研0的我懂什么。 抱怨归抱怨,活还是得干,一边恶补C++,一边学优化算法,框架里实在不懂的东西只能厚着脸皮问实验室的师兄,好在比赛做多了倒也习惯了这种苦逼日子,但这只是开胃菜。

按照导师的规划,建立一个完整的矿山子系统,仅需要的技术栈就有C++、CMake、Java、SpringBoot、Vue2、Qt5、MySQL等,更不用说开发工具、设计模式、数据结构、优化算法等知识,而我当时仅仅会C、Python、MATLAB和一些用不上的嵌入式知识。

于是我的第一课就是开始各种恶补,当时每天都倍速猛看各种技术教程,为黑马程序员、尚硅谷等各种机构贡献了不少硬币,感恩他们,不愧是培训班,教的的确快。 那一阵子每天睁眼就是学,好在有本科比赛经历的磨练,我很快适应了这种节奏并乐在其中,学到的任何东西都能在项目里快速实践练手,对个人的正反馈非常之及时,而且恰好符合我自己的兴趣,不仅不觉得苦,反而觉得很有挑战。 其实很多概念本质都很简单,只是被各种神乎其神的技术名词隐藏了容易理解的本质,当然不得不吐槽前端技术是真的杂。 项目中间出现过相当多的各种各样的技术问题,诸如为什么Java调用动态链接库会发生内存泄漏、为什么CMake老是找不到依赖库、如何让算法跑得更快、如何让Java调用C++的时候也能调试等等。 当时没有GPT,只能硬着头皮从各种中英文论坛、博客、官网文档去找不同解决方案,实践过程就像解一个个谜题,更让人感觉上瘾。 时常感叹这些奇妙想法之上的造物简直是艺术,并为之着迷,但更多的是其实只是好奇。

虽然项目的技术多,但却也有限,一年半左右我已经掌握了项目中几乎的所有技术栈,正如游戏通关,我很难再从项目中汲取正反馈了。 后来我把目标转向更底层一些的计算机技术,并给自己定下了一些学习主题,比如操作系统、数据库、编译原理、分布式等,当然也没什么特别好的招,只能看看国外的公开课跟着做lab。 无奈的是项目每周都需要开会汇报进度,紧急的时候甚至需要日报,让我不得不优先完成项目的需求。

其实功能已经开发完了,每次开会就是表演系统运行,点点按钮,听下甲方和导师的反馈意见再去调调表格宽度、主题色彩这种很无聊的事情。 偶尔自我宽慰这些事情或许有某种意义,但想来想去也觉得是自欺欺人,大一点小一点又能怎么样呢? 无非是没有设计师和产品经理,只好把“五彩斑斓的黑”翻来覆去地讲。

那阵子是我最痛苦的时光,我也会永远铭记,给我的教训就是不要做无意义的事情。

双管齐下难免分心,我相当忌讳这种感觉,一旦发觉自己处于这种“并发”的情况,就必须要剔除不重要的部分,只好延期原有学习计划。 除了项目外,当然还会有些课题上的事情终究避不开,最终花了四五个月也只完成了一项操作系统的学习。 不过值得一提的是花大把时间阅读几万行的源码也让我深刻理解了一个mini操作系统的原理,的确很有趣,此事在之前的博客中亦有记载😊。

23年年末,突然被隔壁组同学告知导师要跳槽,消息来源居然是贴吧的帖子,求证之后只觉得难以接受。

一方面导师居然瞒着自己的学生一个人跑路,做事不地道,另一方面则是迷茫,不知道未来应该何去何从。

怀揣着紧张的心情度过了一个月左右,导师总算跟我们摊牌了,不过也只是事后通知,聊来聊去让我们继续跟他干,他会帮助我们的。

回过头再看只有一种感受,如图所示。

项目开发接近尾声,导师又提桶跑路,那一阵子也是难得的闲暇时光,所以上面说四年牛马生涯倒也不太准确,其实只有两年半,最后一年发生的事在2024总结中亦有记载。

补课

其实读研工资不高,特别干的还是一个没中标的项目,再加上导师抠门,僧多粥少,每月所有补助到手总共也只能到一千左右。 (中间实验室打游戏第二次被他抓到了又扣了我四百😭) 这种工资吃饭勉强够,但又不够偶尔享受下生活,不好意思向父母要,过得拮据只好自己想办法,好在同门介绍了一个补课的兼职。

同门和我一起给一个学生补课,我俩间隔着去给他补课,同门教数学我教英语,上午嘴皮子一刻不停,每次回来都得睡一个下午,累得够呛,好在工资也有个一两百,也算有所回报。 拿人钱财总得替人办事,期间用了很多招来帮他提升英语,可补课间隔周期长,每次检查之前的学习情况又让人失望,只好带着再教一遍上一次的。 可跟这小子聊多了我才惊觉,这家伙不止这一门不行,而是没一门行的,父母只让他补数学和英语完全是无奈之举。 算了算每月两千左右的补课支出对普通家庭来说不是一个小数目,再多补几门就难以承担,但不补的话以当时的成绩连普通高中都是奢望。

城市普通人家孩子都这样,乡下孩子就更不必说了。

上研究生后每次暑假回家大舅都会让我给两个表弟补课,大小表弟都在初中阶段,成绩都不算好,在如今的分流政策下大概率只能上职高。

大舅两口子在外工作勤勤恳恳,可还是忽视了孩子的教育,说实话给他们补课不亚于女娲补天。

小表弟还算可以,能勉强达到及格水准,可跟大表弟聊了后才发觉这小子更夸张,临近初三都不会四则运算,只好倒退回去讲讲小学的知识。

这么些年里,我遇到了很多优秀的人,让我印象深刻的是他们受教育程度往往和所在地区的发达情况关系较大,更准确来说是和家庭的经济情况正相关。 在高考前就有顶尖老师来教学,上了大学就能请到一个绝对足够优秀的前辈规划路线,避开所有坑点,可谓是站在巨人肩膀上。 而你却只能凭自己的直觉和努力来找方向,甚至大多数回归本性开始摆烂,这还怎么玩,难道不公平重赛? 教育资源向来不均衡,况且家在乡下,周边的同学也大多浑浑噩噩整日游戏,父母难以托底,未来模糊不清,教育资源贫瘠,近年更是禁止老师补课,只能依赖一些高考结束后学生的爆金币补习班。 可哪怕有靠谱的老师又能怎么样呢? 补几门还是全补?舍得掏出多少积蓄来补课?上了普高又能不能上个好大学?以后毕业怎么办,又能卷出头吗? 这些都是未知数,在农村为人父母也少有心思能关心到这么长远,生存的压力都让人疲于奔命,只好是养而不育,赌一把孩子未来能开窍。 当然再延伸就是一些更深刻的问题,可世界上没有后悔药,还是得面对。

我向来不给人提建议,既是没能力也往往吃力不讨好。 可大舅为人和善,踏实肯干,对生活积极乐观,这和我见过的大多数人都不一样,我由衷地希望他们能更好,所以想来想去还是谨慎地给了大舅一些建议。 我也想不出什么好招,只好劝他们看看送孩子出国这一条路,便宜点的国家读个硕士咬咬牙完全能顶住,稍微努力点也有出路。 但这些离他们太远,近在眼前的是名声上的体面。 拿出积蓄,背上贷款,咬咬牙上车去市里买套房,美其名曰为孩子着想,但至于表弟们的未来也只能靠自己,再加上命运的安排了。

大表弟不出意料上了职高,小表弟已经接近中考,偶尔放假回家去看外公外婆都会被大舅留住,拜托我多和小表弟聊聊,让他能好好学习,不要重蹈覆辙。 可又能怎么样呢,看的越多越觉得能改变的太少,做错一步就只能白白浪费时间,况且也没有义务再做更多。 很多事情的决定因素不是其本身,而是在于其他东西。 根源从来不在小孩身上,而在于父母,往往只是向一个方向尝试努力一次,眼见没有效果就果断摆烂,只觉得孩子不是读书的料。 父母放弃了,孩子也更心安理得,至于以后的事情那就以后再说。

人很擅长催眠自己,曾经我的对很多事情的态度也是如此,但现在才知道这些都是自欺欺人。 不仅要多想多试,还必须要坚持,哪怕错过了时机。

毕业旅行

毕业当然要有毕业旅行,但决定去哪旅行着实不太容易。 上学上了这么些年,偶尔会和朋友出去转转,但国内逛多了其实也大差不差,没有太多有趣的东西,很多地方可以说是复制粘贴。 月初才终于决定要出国玩玩,感受一下不同的人文,但护照到手已经是月中了,日本签证时间已经不允许了,只好从一些免签国家里选,最终选择了马来西亚。 和师弟聊了聊我的旅游计划,没想到他也有空,可以结伴一起去大马游玩,也免得我一个人路上被噶腰子。

决定了去哪当然要着手制定周密的攻略,原本想模仿朋友的日本之旅,找那些按日收费的oncall旅行定制师,没想到师弟在闲鱼找到了一个99全包的旅行规划师(后称大哥),一次收费,旅程oncall,性价比极高。 由于师弟有其他安排,行程时间并不宽裕,和大哥讨论后在西马选择了两所城市:亚庇和仙本那。

从亚庇入境,飞机上几乎全是中国人,跟着大伙行动也是很顺利地入境并且从支持银联的机器上换到了现金。

马币对人民币大概是1:1.7,考虑到出来玩可以奢侈一点,后续消费心里换算的时候一般都是乘2来估算真实价值。

不过这机器是真难用,无论是ui还是服务流程都堪称一坨,还好机场有会普通话的本地老哥来帮我们调试机器。

马来西亚打车软件叫Grab,一口价服务,而且居然支持现金支付,现在我都没明白怎么收取手续费来赚钱。

或许是被国内出租车坑多了的缘故,从体感上来说我一向感觉一口价服务要比实时计价更便宜。

虽然有些心理准备,但打车到亚庇市区还是让人十分震惊,到处破破烂烂,街上全是小小的油车,而且不限速,每次过红绿灯都让人觉得会有飞车送我去异世界。

加之是靠左行驶,我们步行几乎都会习惯性靠右,每次惊觉自己在逆行后立刻灰溜溜转到另一侧。

由于预算有限,在Airbnb订了住宿其实还是比较朴素的,但没想到不提供洗漱用品。

第二天上午去沙巴大学逛了逛,没想到旅客进去居然要收钱,不太推荐。 但来都来了,中午还是在大学里随便整了点咖喱饭,的确一般。 后续顶着烈日爬到山顶,山顶不知道是图书馆还是行政楼,门口居然有一只大蜥蜴在趴着乘凉,没想到国外大学也有自己的野猪。 山顶远眺就是海景,向下就是沙滩,原本以为会修一条路能够下去,可惜转悠半天也没找到有路,只好打车去到海边。

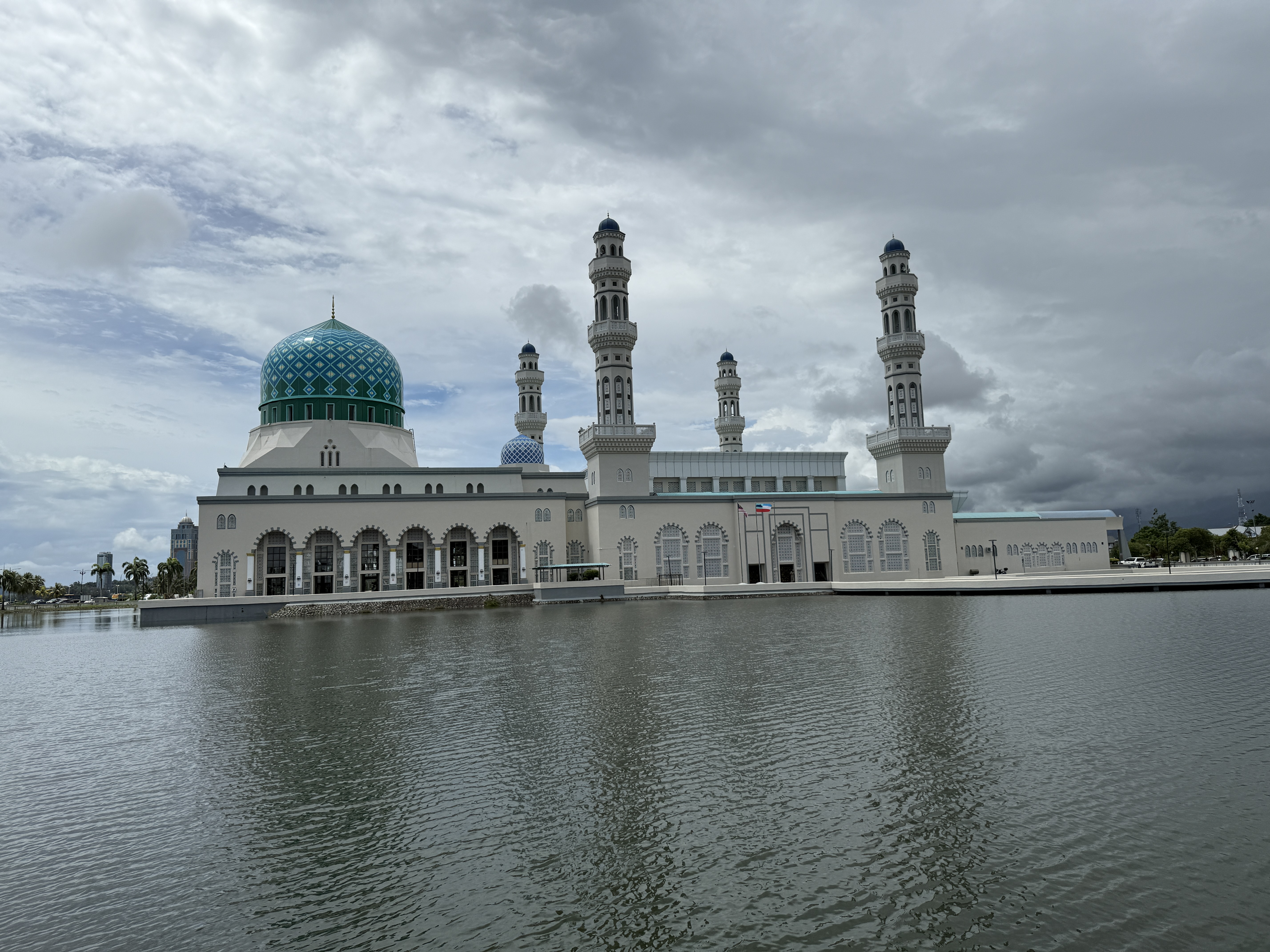

一到海边就感觉被小红书骗了,烈日当空,这种沙滩能有什么好玩的。 看起来是国内高人指点,修了几个秋千,立了个I ❤️ UMS的牌子,专供出片,在那坐一会就有几批游客来来去去,拍了照片就走,顿时感觉无语,看来在哪都避免不了这种骚操作。 按照行程,应该速速赶到水上清真寺和导游汇合,但这边海滩居然不能定位,好在和司机诡异地交流了一下还是比较极限地送我们到了。 本来想在清真寺门口随便拍两张就走,没想到哪怕不进去也要收费,上厕所还得再收费,当地政府或者信众应该会给这些宗教场所拨款捐钱,又何必这样收钱,对比国内的宗教场所的手段还是低了一筹。

下午的行程就是红树林看猴子和萤火虫,马来西亚地处热带,生态资源丰富,也算是当地特色。

其实就是坐船沿着河流走,河边还有些许房子,很有东南亚风情,偶尔再远远地看几只猴子在林子里跳跃。

看完猴子就把我们运到了一个沙滩旁边看日落吃吃饭,虽然吃的不行,但海边夕阳穿过窗台照在身上,也算是有些异域风情。

不过不知道为什么日落后居然一群牛也在散步,于是拍出了一张离谱的构图。

看猴的过程中一度怀疑自己闲得慌,大老远跑过来就看看猴,但没想到晚上的萤火虫的确值回票价了。 仔细想想上次看到萤火虫都是十年前了,初中晚自习放学后沿着河边走回家,偶尔能看到几只萤火虫在草间盘旋,后来去其他地方上学,就再没见过萤火虫了。 向导为了让我们能看到萤火虫,似乎在用手上的专用灯模拟萤火虫求偶闪烁频率,这样一大片萤火虫就会绕着船飞,的确是新奇的体验。

第三天报了神山的团,具体行程就是到半山腰的本地人小店吃吃山猪肉、瞻仰一下神山、玩山地摩托、参观一下奶牛牧场。 山猪肉肥得过头,而且烤的味道颇为一般,甚至有些地方都烧焦了,最后都给店里的狗吃了。 刚到马来西亚不太适应,吃了不少海鲜,加上又是坐厕,难免有些便秘,后面发现山地摩托场地是蹲厕,能够畅快地排泄废物,只是没想到刚一冲完小狗就冲进去觅食。 在山地车场地的狗都饿得皮包骨,无可奈何只能吃💩,也不怪它们往厕所猛冲,早知道就没素质一回留给它们了。 对比之下山猪肉小店的狗还算幸福,还能有肉吃😭。

另外有趣的是这里的车基本都是mini版本,长得更是千奇百怪。

说是山地车,其实是改装的四轮摩托,再平出一条路线来跑,路上坑不少,车上也没减震,全靠肉身硬抗,师弟倒是乐在其中,但我不得不给些差评,追在后面没带口罩,吃了一路的尾气。

亚庇阴晴不定,到牧场刚好在下小雨,风景倒是挺不错的,感叹网络不断物资充裕,每天能在这种地方住着倒也算是神仙日子。

一天来回六小时的山路,好在坐到了后排,能把椅子弄下来补觉倒也没有晕车,只是这种强度的确不是一般人能顶住的。

妈的以后旅游但凡有山路的全都ban掉

后面日子基本都在仙本那度过,说实话这地方连亚庇都不如,只是海洋资源不错,是出了名的潜水圣地。 一到镇上更是完全明白了为什么大家都说除了潜水没什么好玩的,镇上到处都破破烂烂的,全都是汽车尾气的味道。 走到海边简直难以置信,还有这种生活在海上的民族存在,几乎都衣不蔽体,小孩子甚至没有一双鞋,看样子靠捡垃圾为生。 遇到的小孩则会不停地搭讪游客,只是看别人的攻略里警告过最好无视,避免节外生枝,一路都没和他们对视。

海鲜市场其实就是一条不到50米的小街,一群马来本地人在那兜售自己的海鲜。 小红书上把这群本地人叫做小黑,小黑们不停诶诶地喊着,一旦对视上就会用蹩脚的中文推销海鲜。 有海鲜的地方基本都意味着宰客,基本砍价要按三成左右砍,小黑们天天被国人磨练,也很精明,还是得小心。 值得一提的是也许是制造业不太发达,小黑们很喜欢一些小配饰,尤其是墨镜,师弟拿着自己的抖音1毛钱墨镜把小鲍鱼换成大鲍鱼,还是比较有趣的。

重头戏当然是潜水,潜水分为浮潜和深潜,浮潜则是浮在水面上通过一个带呼吸管的面镜观察海底,而深潜则是我们平时看到的潜水。 来都来了,当然要选深潜,深潜套餐一个人大概是550人民币左右,包含两次深潜一次浮潜,都是小黑一对二照顾,另外需要自备的有潜水衣、一次性咬嘴、大号毛巾、干衣服等等。 第一次没有经验,几乎什么都没带,好在订的比较贵,船上还是有咬嘴和毛巾,但或许是老板有交代,或许是这群小黑几乎没有什么服务意识,直到我因为太冷拒绝第二次下水,他们才把毛巾拿出来。

整体游玩过程叫做跳岛,大概是五六个小黑带着一船人到几个不同的岛上打卡,再去几个珊瑚区域潜水。

这里的坑点有很多,比如上岛要交总计50马币的上岛费,只收现金,岛上也基本只提供个厕所,有些宰客的嫌疑;

比如潜水的时候其实需要排队,船停着不动一阵阵浪打过来坐在船上会很晕,没一会我就在船上给小鱼打窝了;

比如深潜但时候一直调节不好耳压,导致下去后耳朵剧痛,上船后还流了点鼻血,导致只下船深潜了一次;

但抛开这些不谈,深潜本身还是比较有趣的,这也是我第一次如此近距离地观察到珊瑚和海底动物,也直观地体会到了大海的恐怖。

船停着会有些巴瑶族的人会很突然地出现在背后兜售椰子,可惜身上没带马币,没能体验一番这种独特交易。

仙本那也不愧为潜水圣地,一些区域的海水清澈到了夸张的地步,而且不同区域海的颜色都不一样,美不胜收,应该多花一点钱住个一两天水屋,多多享受一下海和夕阳。

最后一次浮潜上船又冻又晕,感觉自己已经要失温了,如果是以前肯定已经不省人事了,幸好在公司锻炼了半年,身体也强壮了不少,居然硬是顶住了。虽然最后还是推掉了后续的行程躺在旅馆歇了两天

下船在路边等管家的时候又看到一只巨蜥趴在港口岸边,下意识叫了一声把它吓跑了,后续再想拍就被警察喝止了,想不明白,但还是不要节外生枝。 后面再逛的时候发现原来巨蜥趴地位置都是老鼠在跑,原来昨天是在逮老鼠,仙本那也算是与自然和谐共处了。

更有趣的是管家叫man(发曼音),聊起来发现很有乐子,是个会讲中文的马来西亚印度人(马来人口成分复杂),临走的前一天发现他朋友圈晒的love居然和他老婆不是同一个人,而是一个中国人。

趁着他帮我们修热水器的时候一顿追问,才知道wife是wife,girlfriend是girlfriend,他为爱学习中文,常常与girlfriend视频,要我们帮他保密🤗,千万不能让老婆知道。

据他所说穆斯林可以娶很多个老婆,只要有钱,上不封顶,看man的样子这或许也是他的愿望,祝他成功。

旅途的终点

在泰拉瑞亚打完月亮领主就到了旅途的终点,官方的内容到此为止,但可以下载三方模组,以体验更多内容,希望我也能如此。

这几年饱受折磨后人性深处的一些弥足珍贵的东西也逐渐被磨平,逐渐发现原来这个世界和我想的不太一样,看的越多越觉得善与恶、对与错的边界模糊不清,很多事情也难以言说,愈发觉得自己的渺小。 偶尔面对事物审视内心的想法,才发现某些曾经痛恨的东西不知不觉间已经和我融为一体,被裹挟久了更加沉重得无法摆脱。 现在对自己的期望就是要多跟自己做斗争,要直面自我,不要浑浑噩噩,哪怕会带来更多痛苦。

这一路漫无目的地走来,有很多事情改变了我,也让我学到不少东西,但我想最重要的一课永远是:无论成为什么样的人,衡量成功的标尺只有一条——不要把自己的命运交给别人。

希望我也能掌握自己的命运。